En 1146, le chevalier Gauthier de Marbais et sa mère Judith invitent des moines de l’abbaye de Clairvaux (France) à fonder une nouvelle abbaye à Villers sur leurs terres. Un petit groupe de 17 religieux s’installent à Villers.

L'histoire de l'abbaye de Villers

-

1146Une abbaye est fondée à Villers

-

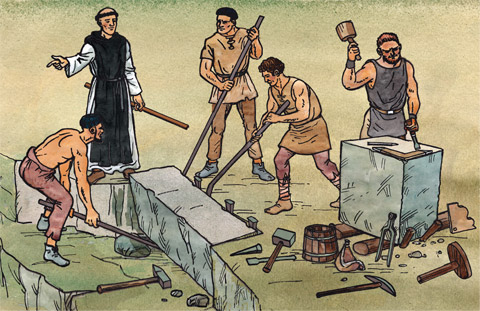

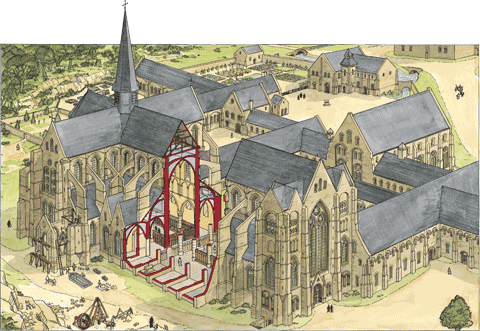

1197Construction d'une nouvelle abbaye

Un nouveau chantier débute en 1197. L’abbaye devenue gothique met ainsi 100 ans à se construire. A cette période de grande richesse, l’abbaye est forte de quelque 400 religieux et possède près de 10.000 hectares de terres jusqu’à Anvers.

-

1508Invasions : les moines quittent l’Abbaye

Dès 1508, date de la 1e invasion Jusqu’à la fin du 17e siècle, les moines doivent quitter les lieux à 9 reprises pour des raisons d’insécurité. La brique est utilisée pour réaménager les bâtiments dégradés pendant l’absence des moines.

-

1715-1784Construction de nouveaux bâtiments néo-classiques

Le 18e siècle constitue le second âge d’or de l’Abbaye. Les bâtiments médiévaux sont réaménagés en style néo-classique. Le palais abbatial et ses jardins sont construits.

-

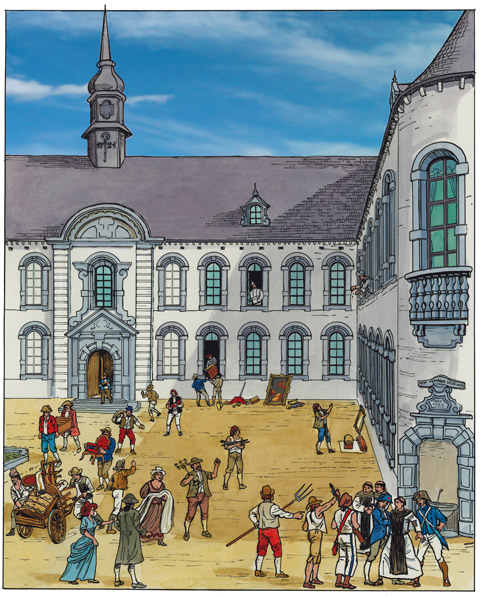

1796Destruction de l’Abbaye

La Révolution française chasse les moines. L’Abbaye est saccagée, pillée en 1794 puis vendue à un marchand de matériaux, qui la démonte pièce par pièce. La végétation et la pluie font le reste… L’Abbaye tombe en ruines.

-

1830Villers-la-Romantique

Les ruines majestueuses attirent les romantiques tout au long du 19e siècle et encore maintenant ! Victor Hugo, en visite à 5 reprises à Villers, dessine les ruines de l’hôtellerie/brasserie.

-

1854-1855Les premiers touristes

La ligne Ottignies-Charleroi est construite et amène les premiers touristes de l’Abbaye. Comme les citoyens ne sont pas encore suffisamment sensibilisés au patrimoine, la ligne traversera les jardins du palais de l’Abbé.

-

1893-1914L’abbaye est relookée

L'état, propriétaire depuis un an des lieux, entame un grand chantier de restauration et de consolidation. Sous la direction de l’architecte Charles Licot en 1893, la nef de l’église est déblayée et les pierres de taille triées.

-

1972Monument historique

En 1972, les ruines sont classées comme site et monument historique. Avec ses 650 ans d’occupation, les ruines témoignent de l’évolution des styles architecturaux.

-

1984Consolidation

Les travaux de restauration sont interrompus par les deux guerres mondiales. Il faut attendre 1984 pour que recommence un nouveau chantier de consolidation.

-

1992Patrimoine exceptionnel

En 1992, l’Abbaye est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie. L’ensemble du domaine est conservé : ses 50.000 m2 de murs préservés hors sol et ses 5000 m2 de voûtes romanes et gothiques en font l’un des plus grands ensembles archéologiques de Belgique.

-

2012Un nouveau jardin d'inspiration médiévale

Inauguré en 2012, le Jardin des Simples est composé d’une centaine de plantes médicinales. Ce jardin d’inspiration médiévale se veut à la fois utilitaire, symbolique et méditatif. Il invite au ressourcement.

-

2014Travaux de maintenance

Après d’importants travaux de maintenance, des espaces fermés depuis des années sont à nouveau accessibles aux visiteurs depuis l’été 2014. Les prisons, l’escalier monumental de Montaigu, les caves du Palais de l’Abbé, ... Autant de lieux à redécouvrir.

-

2015Deux nouveaux jardins

Inauguré en septembre 2015, le Jardin de l’Abbé et le Jardin des Moines comprennent pas moins de 250 espèces de plantes médicinales, tinctoriales, aromatiques et culinaires. Ces jardins dédiés au bien-être du corps et de l’esprit complètent le Jardin des Simples.

-

2016Travaux de valorisation

Inauguration du nouveau centre du visiteur et du nouveau circuit de visite : réunification du domaine dans son étendue du Moyen Âge.

-

2018Le Jardin des Senteurs et son Sentier méditatif

Un 4e jardin, le Jardin des Senteurs couplé un second espace de méditation sont inaugurés en mai 2018. Il débute au pied du lieu-dit la léproserie et grimpe jusqu’à la Chapelle Saint-Bernard. Les huit panneaux du Sentier méditatif qui jalonnent le parcours sont une invitation à se poser pour pouvoir se reconnecter avec son corps, ses émotions et son environnement.

-

2018Une houblonnière

Une houblonnière est implantée à l’ouest de l’ancienne brasserie de l’abbaye. C’est dans cette zone que se trouvait, d’après un témoignage de 1867, l’antique houblonnière des moines. La vocation de cette houblonnière moderne est didactique. Elle présente les différentes variétés de houblons disponibles aujourd’hui pour la fabrication de la bière.

-

2018Une ligne du temps de rosiers anciens

Des variétés anciennes de rosiers sont placées en regard de la ligne du temps qui retrace l’histoire de l’Abbaye. Les roses anciennes sont des variétés de rose appartenant aux groupes existant avant 1867, mais aussi toute variété appartenant à des groupes homogènes constitués à l’extrême fin du 19e siècle

-

2019Plus de 160.000 visiteurs par an...

Aujourd'hui, après les religieux, les pauvres et les pèlerins, l’Abbaye continue d’attirer 160.000 visiteurs par an en quête de dépaysement, de détente ou de spiritualité.